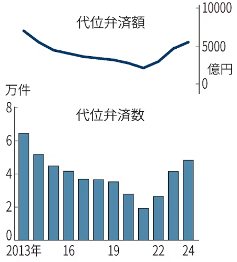

保証協会での代位弁済が10年ぶりの高水準【2025年4月号】No.215

全国信用保証協会連合会によると、2024年の代位弁済は、4万8,270件と前年比で16%増え、その代位弁済額は、5,515億円と18%も増加しています。いずれも、2014年に次ぐ高水準で、零細企業を中心に代位弁済を受ける企業が増えています。

なお、1件あたりの平均代位弁済額は、約1,100万円です。この要因としては、とりわけ零細企業で物価高と人手不足が経営を圧迫し資金繰り悪化を招いていることがあげられます。この状況が続けば、2025年は今まで以上に倒産が増える可能性があります。

代位弁済は資金繰りが厳しい企業の動向を反映し、倒産の先行指標ともいわれています。代位弁済を受けた企業は、借金返済が困難な倒産予備軍とも言え2024年は、企業倒産件数が11年ぶりに1万件を超えましたが、2025年はさらに増える可能性が出てきています。

日本政策金融公庫総合研究所が、同公庫の取引先を対象に実施した調査によると、2024年の業況判断指数(DI)は、2023年から8.4ポイント低下しており、これが全ての業種で低下しているとのことです。同公庫の取引先は従業員10人未満の企業が多くを占めており、零細企業がコロナ禍からの回復が遅れていることを示しています。

◆ 物価高と人手不足がもたらす影響

零細企業の回復が鈍い背景のひとつに、物価高と人手不足による経営の圧迫があります。コスト負担が高まるなか、零細企業の価格転嫁は遅れており、規模が小さくなればなるほど価格転嫁が進んでいないようです。小企業になるほど取引先との交渉力が弱く、価格転嫁が進みにくいからです。

◆ コロナ融資の返済開始による影響

財務省の法人企業統計によると、資本金1,000万円以上2,000万円未満の企業の借入金は2024年9月末時点で約50兆円と、コロナ前の2019年比で30%も増えています。より規模の大きい資本金5,000万円以上1億円未満は9%増の約24兆円だったことを考えると、コロナ禍において、余剰資金が乏しい中小零細企業ほど政府の資金繰り支援に依存していることがわかります。

2024年以降、これら融資の返済が本格化し、過剰債務が企業経営に対して重荷となってきています。

このため、金融機関側でも経営相談会を開催したり、経営改善に向けた専門家の派遣を積極的に行っています。

ただし、それでも改善が難しい場合があり、やむなく代位弁済に踏み切るか事業承継に切り替えて支援する動きも広がっています。国が設置している事業承継・引き継ぎ支援センターなど外部の専門機関と連携し、承継計画の策定支援を提供したり、事業者に帯同訪問したりしているようです。

この動きの中で、低収益の企業に対しては更なる資金繰り支援で延命措置をするのではなく代位弁済をさせており、成長性が高いと判断された企業との支援方法とは異なってきています。今後ますます、事業承継などで産業の新陳代謝を促す方向へ進みそうです。

(全国信用表協会連合会より)

続きをお読みいただく場合は、下記リンクから全ての記事をご覧いただけます。